2021年から活動が始まったFuture Habitat Project。災害多発地域におけるこれからの住まいを検討するという観点から、国内外での調査を継続してきた。これまで4度にわたり訪れた丸森市における調査は、制作した年表などを用いて町の人々と災害の記憶を共有し、また今年度は日本建築学会のコモンズの再構築をテーマとした設計競技にも取り組むなど、一つの節目となった。

こうした過程を経て今年度は、異なる災害地において互いの知見を学びあい、また広く共感できる形で発信する方法を模索すべく、2019年の西日本豪雨で大きな被害を受けた愛媛県松山市、宇和島市を訪問した。今回の調査では他プロジェクトのメンバーも参加し、8名での訪問となった。

Since its launch in 2021, the Future Habitat Project has been conducting ongoing research both domestically and internationally, with the aim of exploring future housing in disaster-prone areas. The surveys conducted in Marumori Town—visited four times —have served as a milestone. These included sharing disaster memories with local residents using timelines created during the research. This year, the project also participated in an architectural design competition organized by the Architectural Institute of Japan, themed on reconstructing the commons.

Through this process, the project set out this fiscal year to explore ways of sharing knowledge across different disaster-affected areas and communicating it in ways that foster broader empathy. To that end, the team visited Matsuyama and Uwajima in Ehime Prefecture, which suffered severe damage during the torrential rains in western Japan in 2019. Members from other projects also joined this fieldwork, resulting in a group of eight participants.

●水害危険区域で増加する新興住宅地/ Growing Number of New Housing Developments in Flood-Prone Regions

松山市へ着目するきっかけとなったのは、「大きな被害を受けた松山市において、浸水リスク区域に子育て世帯の居住者が豪雨の前よりも増加している」という記事であった。6年前の西日本豪雨では川の氾濫や土砂災害などが相次ぎ、建物の被害は6600棟余りにのぼった。甚大な被害を受けたことで浸水リスクのある区域の人口は県全体では減少していた一方で、松山市ではスーパーやドラッグストアが近くに立地しているほか、自動車専用道路が開通したこと、また市内中心部からのアクセスが良いなどの理由から、若い子育て世代を中心に住民が増えているという現状があった。こうした住民は、リスクを認識しつつも、利便性が高く住みやすいという理由から、あえてその場所を選択しているのである。災害後のこうした宅地開発の現状は、地方都市における中心部へのインフラ機能の集中、建築コストの高騰といった都市や建築を取り巻く問題、また低収入や社会福祉制度の未整備といった社会問題など、現代社会を取り巻くさまざまな問題に起因する。そうした宅地開発の現状、また災害後の行政の住宅支援制度などのリサーチなどをプロジェクトの参加メンバーで共有したうえで、今回の現地調査では、7月の豪雨による松山城周辺での土砂崩落箇所の見学、また被災したみかん農家の方からのインタビューなどを行った。

The impetus for focusing on Matsuyama City came from a news article stating that “in Matsuyama, which suffered severe damage, the number of families with children living in flood-risk zones has increased compared to before the heavy rains.” During the torrential rains that struck western Japan six years ago, the region experienced widespread flooding and landslides, resulting in damage to over 6,600 buildings. While the population in flood-risk areas decreased across Ehime Prefecture as a whole due to the extensive damage, Matsuyama City has seen an increase in residents—particularly among younger, child-rearing households. This trend is attributed to factors such as the proximity of supermarkets and drugstores, the opening of an expressway, and convenient access to the city center. These residents, while aware of the risks, have intentionally chosen to live in these areas due to the high convenience and quality of life they offer.

This trend in post-disaster residential development reflects broader societal and urban issues, such as the concentration of infrastructure in urban centers of regional cities, rising construction costs, inadequate income levels, and underdeveloped social welfare systems. After sharing information among project members on these housing developments and the local government’s post-disaster housing support policies, the team conducted field research that included visiting landslide sites around Matsuyama Castle caused by the July rainfall, as well as interviewing citrus farmers affected by the disaster.

●松山城 崩落箇所の見学/ Site Visit to the Landslide Area at Matsuyama Castle

飛行機で松山空港へ向かい、到着後すぐに松山城へと向かった。雨が降り、閉業間際だったこともあり、城周辺の人気は少なかった。ロープウェイの中から城を囲む斜面一面に広がる木々を見ていると、数秒間だけ一帯が鮮やかな緑色のシートで覆われた箇所が見えた。ここから麓まで約300m、崩落した土砂や木々の多さ、またこの災害がどれほど大きいものであったのかを、その一瞬で実感した。

We flew into Matsuyama Airport and headed directly to Matsuyama Castle upon arrival. Due to the rain and the late hour—close to closing time—there were few people around the castle grounds. As we rode the ropeway and looked out at the forested slopes surrounding the castle, we caught a brief glimpse—just for a few seconds—of an area covered in a vivid green sheet. Stretching approximately 300 meters down to the base of the hill, the volume of collapsed earth and fallen trees conveyed, in that fleeting moment, the scale and severity of the disaster.

山頂からは街を一望することができた。あいにくの天気ではあったが、山に囲まれ霧がかった風景からは、豊かな自然と長い歴史の重みが感じられた。

From the summit, we could take in a sweeping view of the city. Although the weather was unfavorable, the misty landscape surrounded by mountains conveyed a sense of rich natural beauty and the profound presence of long-standing history.

しばらく見学したあと麓に下り、崩落箇所へと向かった。現場は復旧工事の最中で、作業車が停まり、土嚢がいくつも積まれていた。

After spending some time exploring, we descended to the base of the mountain and headed toward the landslide site. The area was undergoing restoration work, with construction vehicles parked nearby and numerous sandbags stacked around the site.

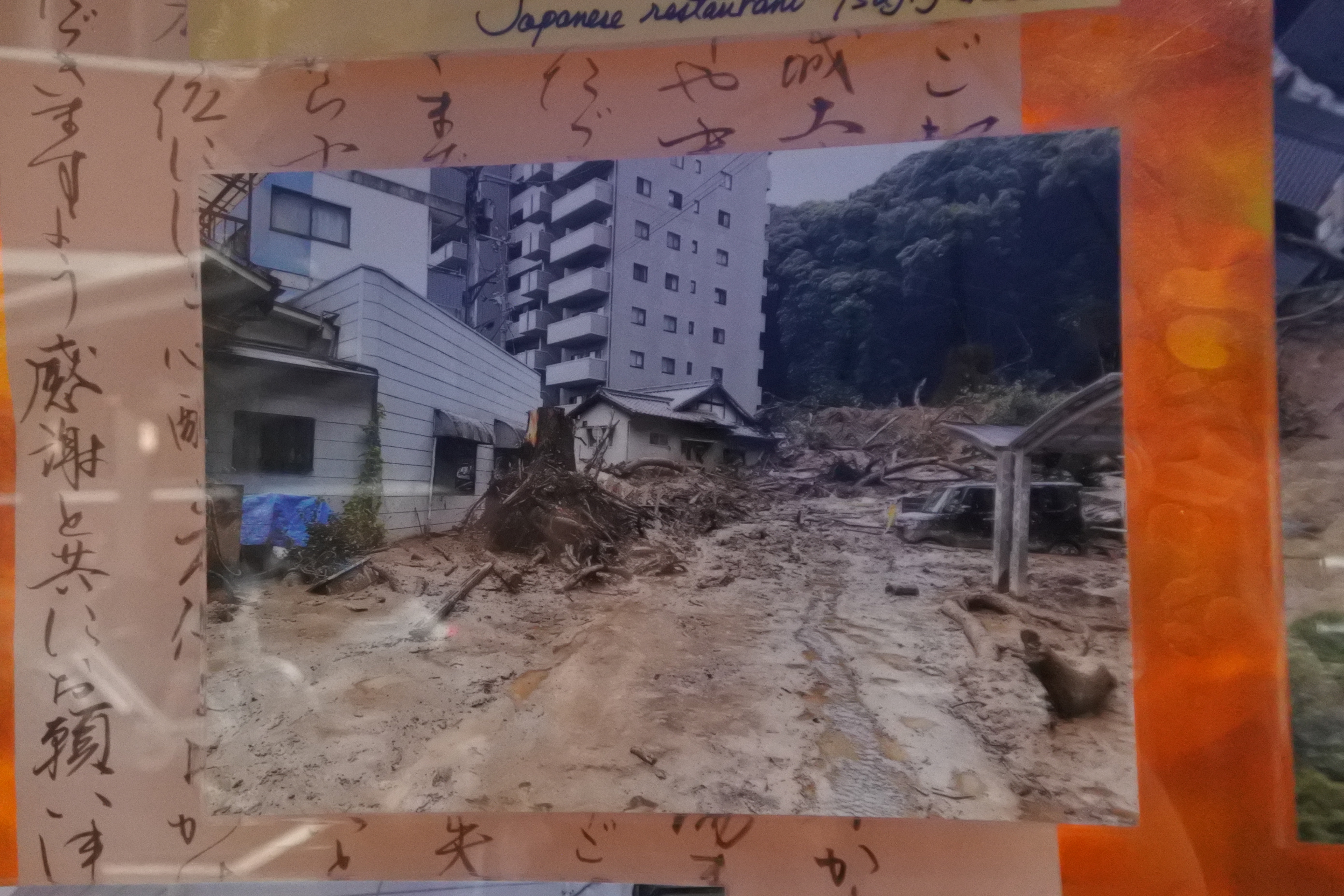

周辺を見学していると、崩落箇所の最前線で営業再開に向けて準備をしていた日本料理店の店主の方にお話を伺うことができた。

土砂崩れがあったのは梅雨の最中7月12日。そのころ、前年の夏の雨で被害を受けた城周辺の擁壁や道路の補修工事を行っていた。店主さんによると、連日雨が降り続いたが、その日は少し治まり降水量は200ミリに達していなかったという。災害後、麓に住む住民たちは何度も人災を主張したが、行政側はこのことを自然災害として収めようとした。またお話を伺った時点では、被害を受けた箇所の補修や再建にかかる費用はほとんど自費となっており、店主さんをはじめ、被災した住民たちの訝しげな様子がうかがえた。こうした文化財の保護と工事、災害対応のせめぎ合い、また被災した住民の声が届きにくいという被災地の実情を知ることができた。

While observing the surrounding area, we had the opportunity to speak with the owner of a Japanese restaurant located near the landslide site, who was preparing to reopen for business at the very frontlines of the affected area.

The landslide occurred on July 12, in the middle of the rainy season. At the time, repair work was underway on the retaining walls and roads around the castle, which had been damaged by heavy rainfall the previous summer. According to the restaurant owner, it had been raining continuously for days, but on the day of the disaster, the rain had let up somewhat, and the total precipitation had not even reached 200 millimeters.

After the disaster, residents living at the foot of the mountain repeatedly insisted that the event was partly man-made, yet the local authorities attempted to classify it solely as a natural disaster. As of the time of our visit, most of the repair and reconstruction costs for the damaged areas had to be borne privately, and both the restaurant owner and other affected residents expressed a sense of distrust and dissatisfaction.

Through this encounter, we gained insight into the complex tensions between cultural heritage preservation, construction work, and disaster response, as well as the harsh reality that the voices of affected residents are often difficult to convey and be heard in disaster-stricken areas.

●重信川流域における新興住宅地の開発/ Development of Emerging Residential Areas in the Shigenobu River Basin

2日目は、朝から松山市内から宇和島へと向かった。道中、重信川沿いの新興住宅地を通り、町中を歩いてまわった。町には田んぼとプレハブの住宅がまだらに広がり、3mほどの土手がまっすぐ続いている。越えた先には大きな川が流れている、という水害の脅威を忘れるほど、どこにでもあるような街並みのように感じた。

On the second day, we departed from Matsuyama City in the morning and headed toward Uwajima. Along the way, we passed through newly developed residential areas along the Shigenobu River and walked through the town on foot. The townscape was a patchwork of rice fields and prefabricated houses, with a straight embankment about three meters high running alongside. Beyond the embankment flowed a large river, yet the surroundings felt so ordinary—like any other neighborhood—that it was easy to forget the looming threat of flood disasters.

●みかん農家 中島利昌さん/ Mr. Toshiaki Nakashima, a Mandarin Orange Farmer

西日本豪雨災害にあった宇和島市のみかん農家の中島さんにインタビューを行った。

We conducted an interview with Mr. Nakashima, a mandarin orange farmer in Uwajima City who was affected by the torrential rains in western Japan.

中島さんは2018年の西日本豪雨で所有しているみかん畑を土砂に押し流された経験があり、その後6年経った現在、国と県の補助事業で、被災前とほぼ同じ姿で復旧する「原型復旧」を試みた園地は段々畑に生まれ変わっていた。加えて大規模な造成工事で災害に強く作業効率を高める「再変復旧」も行っており、作業がしやすいように傾斜角度を緩めるなどの工夫も施された園地は被災前とは違った表情になっていたという。

Mr. Nakashima experienced the devastating loss of his mandarin orchard, which was swept away by landslides during the torrential rains in western Japan in 2018. Six years later, he has undertaken efforts to restore the land through both national and prefectural subsidy programs. One of his orchards was reconstructed using a “restoration to original form” approach, aiming to replicate its pre-disaster condition, and has since been reborn as terraced fields.

In addition, he implemented a “modified restoration” through large-scale land development to make the orchard more disaster-resilient and improve work efficiency. Measures such as reducing the slope gradient were introduced to ease agricultural operations, resulting in a landscape that now differs markedly from what it was before the disaster.

周りのみかん農家や自治体との協力・補助もあり復旧できたという体験談から、災害復旧についての大切な知見が得られたインタビューをさせていただいた。

Through Mr. Nakashima’s account of how he was able to recover with the support and cooperation of neighboring mandarin farmers and the local government, we gained valuable insights into the process of disaster recovery during the interview.